事業承継を検討する全国の経営者を対象に、事業承継に関する実態調査を行いました。調査結果について当社コンサルタントが解説します。

【「事業承継を考える経営者に聞く、事業承継実態調査」 調査概要 】

■実施時期:2025年9月5日(金)〜9月24日(水)

■調査方法:インターネット調査

■調査対象:事業承継を考える会社経営者506人

※本調査は小数点第2位以下を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

目次

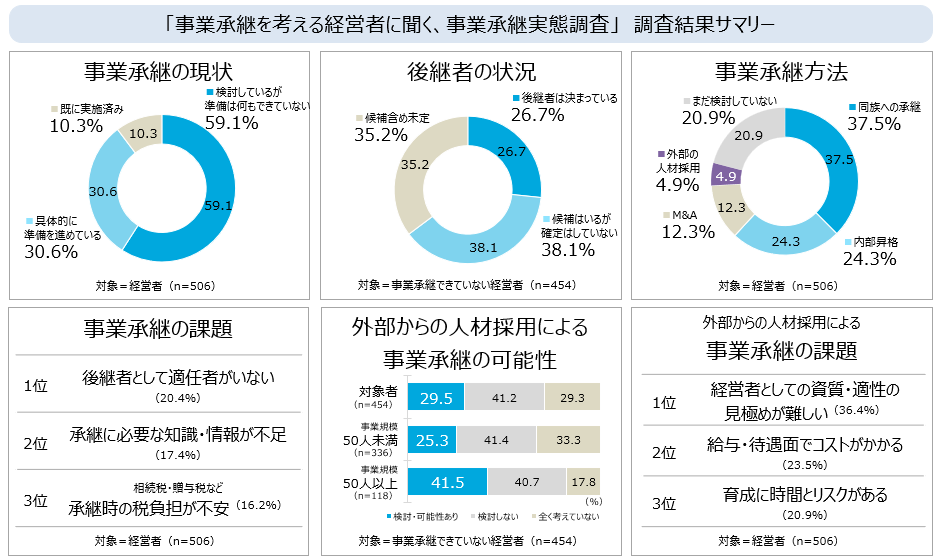

事業承継の現状、約6割が「準備できていない」

社長になった経緯、事業規模50人未満「自身で創業」、事業規模50人以上「親族からの引き継ぎ」

事業承継を検討する全国の経営者506人(事業規模50人未満の経営者366人、50以上の経営者140人)を対象に、事業承継に関する調査を行いました。自身が社長になった経緯を聞くと、「もともと自身の親族が経営者であり、引き継いだ」(41.7%)と「自分で創業した」(38.7%)が多くなっています。事業規模別にみると、事業規模50人未満は「自分で創業した」(47.5%)が最も多く、「もともと自身の親族が経営者であり、引き継いだ」(41.3%)となっており、事業規模50人以上では「もともと自身の親族が経営者であり、引き継いだ」(42.9%)に次いで、「もともと社員であり、内部昇格で就任した」(26.4%)が多くなっています。[図1]。

![[図1]自身が社長になった経緯](https://research.jac-recruitment.jp/wp-content/uploads/2025/11/「図1」自身が社長になった経緯.png)

事業承継の現状、約6割が「準備は何もできていない」

今回の調査は事業承継を検討する経営者を対象としていますが、現在の事業承継について聞くと、「検討しているが、準備は何もできていない」(59.1%)が約6割と多く、「具体的に準備を進めている」(30.6%)が3割、「既に承継を実施済み」(10.3%)が1割でした。事業規模50人未満は「検討しているが、準備は何もできていない」(64.5% 事業規模50人以上と19.5ポイント差)が多く、事業規模50人以上は「具体的に準備を進めている」(39.3% 事業規模50人未満と12.0ポイント差)が多くなっています[図2]。

![[図2]事業承継の現状](https://research.jac-recruitment.jp/wp-content/uploads/2025/11/「図2」事業承継の現状.png)

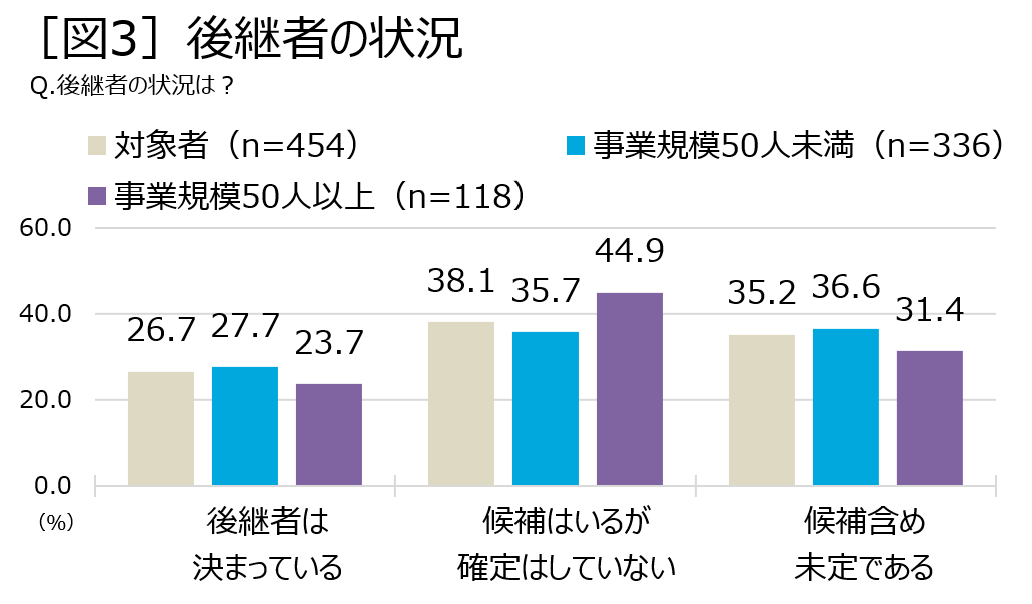

後継者が「決まっている」のは約4人に1人

図2で「既に承継を実施済み」以外の回答者454人に、後継者の状況について聞きました。すると、「候補はいるが確定はしていない」(38.1%)、次いで「候補含め、未定である」(35.2%)となり、「後継者は決まっている」(26.7%)と答えたのは4人に1人でした[図3]。

事業規模50人以上は内部昇格で社内人材育成に取り組み中

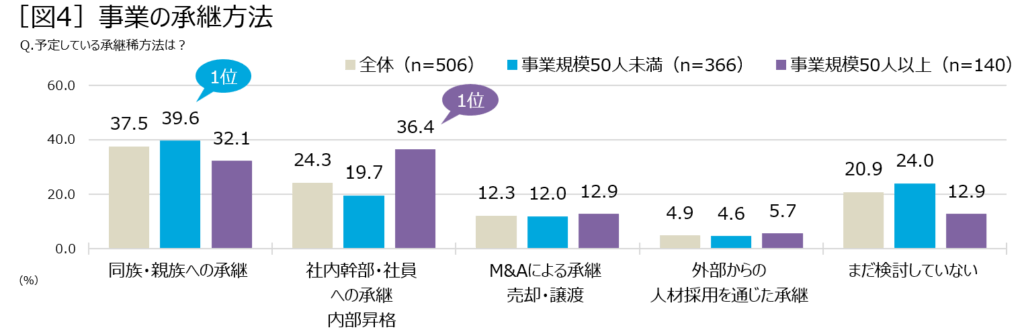

事業の承継方法、事業規模50人未満は「同族・親族承継」、50人以上は「内部昇格」が多い

事業の承継方法を聞くと、「同族・親族への承継」(37.5%)が多く、次いで「社内幹部・社員への承継(内部昇格)」(24.3%)、「M&Aによる承継(売却・譲渡)」(12.3%)、「外部からの人材採用を通じた承継」(4.9%)の順となりました。また、2割は「まだ検討していない」(20.9%)と答えています。

事業規模50人未満は「同族・親族への承継」(39.6% 50人以上と7.5ポイント差)で1位、事業規模50人以上では「社内幹部・社員への承継(内部昇格)」(36.4% 50人未満と16.7 ポイント差)が1位でした[図4]。

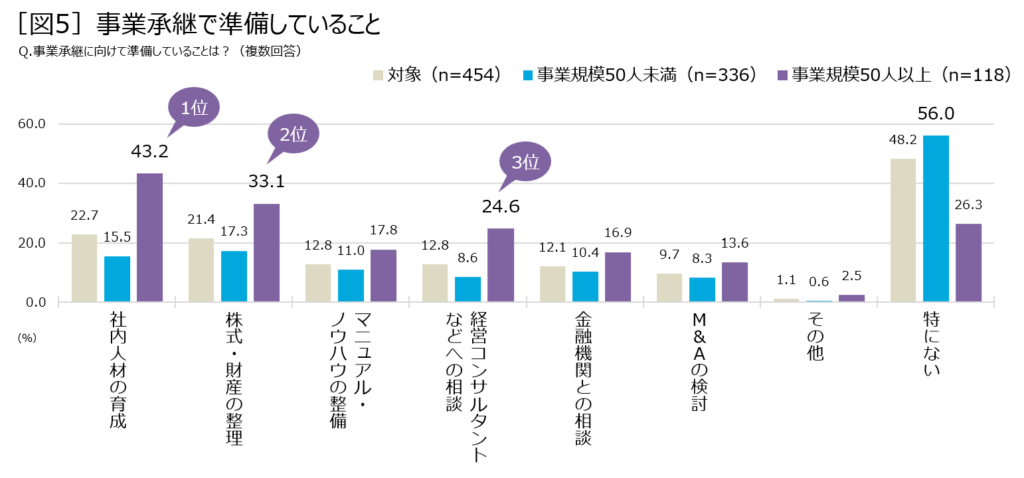

事業承継に向けて準備していること

内部昇格が多い50人以上の事業者では、約4割が「社内人材の育成」に取り組み中

図2で「既に承継を実施済み」以外の回答者454人に、事業承継に向けて準備していることを聞くと、「社内人材の育成」(22.7%)や「株式・財産の整理」(21.4%)2割程度いますが、半数が「特にない」(48.2%)と答えています。

事業規模50人以上では、「社内人材の育成」(43.2%)や「株式・財産の整理」(33.1%)、「経営コンサルタントなどへの相談」(24.6%)など、事業規模50人未満と比べて総じて高く、具体的な事業承継の準備が進んでいる様子がうかがえます[図5]。

事業承継の課題は「後継者がいない」「知識・情報が不足」

事業承継で直面している課題は、「後継者として適任者がいない」「承継に必要な知識・情報が不足」

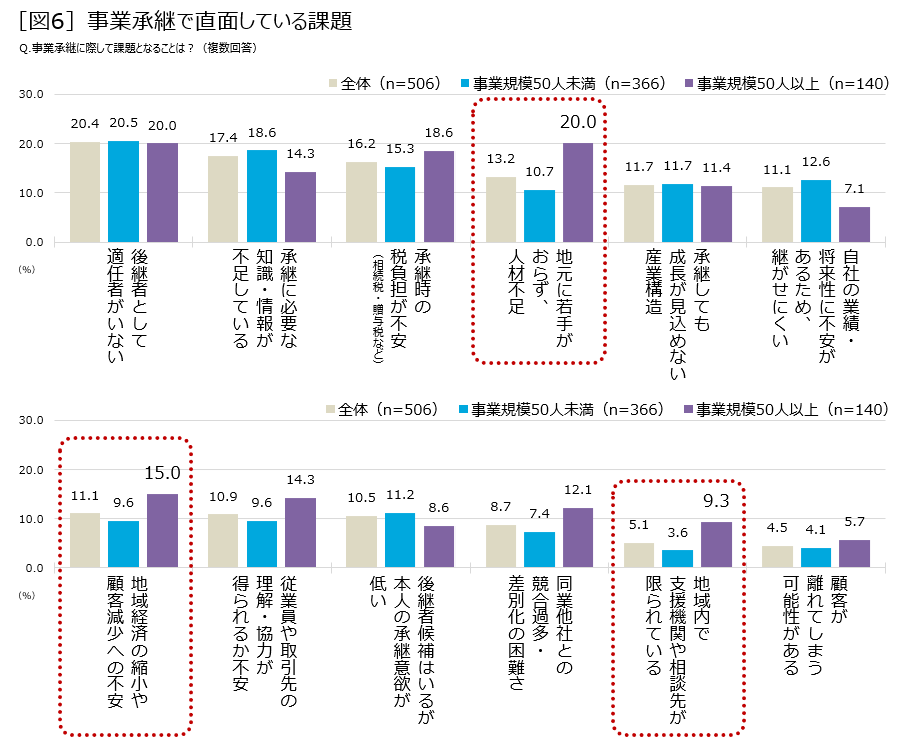

事業承継における課題を聞くと、「後継者として適任者がいない」(20.4%)、「承継に必要な知識・情報が不足している」(17.4%)、相続税・贈与税など「承継時の税負担が不安」(16.2%)、「地元に若手がおらず、人材不足」(13.2%)が上位に挙げられました。

「後継者として適任者がいない」(事業規模50人未満20.5%、事業規模50人以上20.0%)は事業規模に関わらず両者に共通した課題となっていますが、50人以上の事業者では「地元に若手がおらず、人材不足」(20.0%)が、50人未満(10.7%)と比べると9.3ポイント高く、若手の人材不足が事業承継における大きな課題となっています。ほかにも、「地域経済の縮小や顧客減少への不安」(15.0%)や、「地域内で支援機関や相談先が限られている」(9.3%)が、事業規模50人未満と比べ、ポイントが高くなっています[図6]。

事業規模が大きくなるにつれ若手の人材不足と地域の課題が事業承継の際の懸念点としてより強く認識されるようです。

事業承継で相談したいのは「金融支援」と「計画立案」

事業承継の相談先、事業規模に関わらず約半数が「足りていない」のが現状

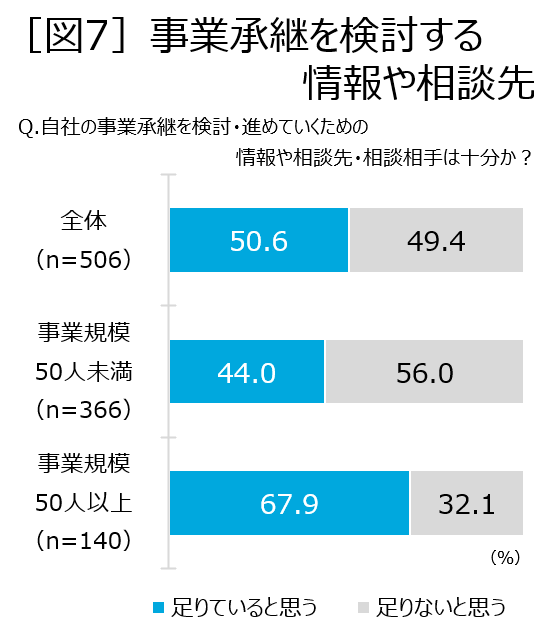

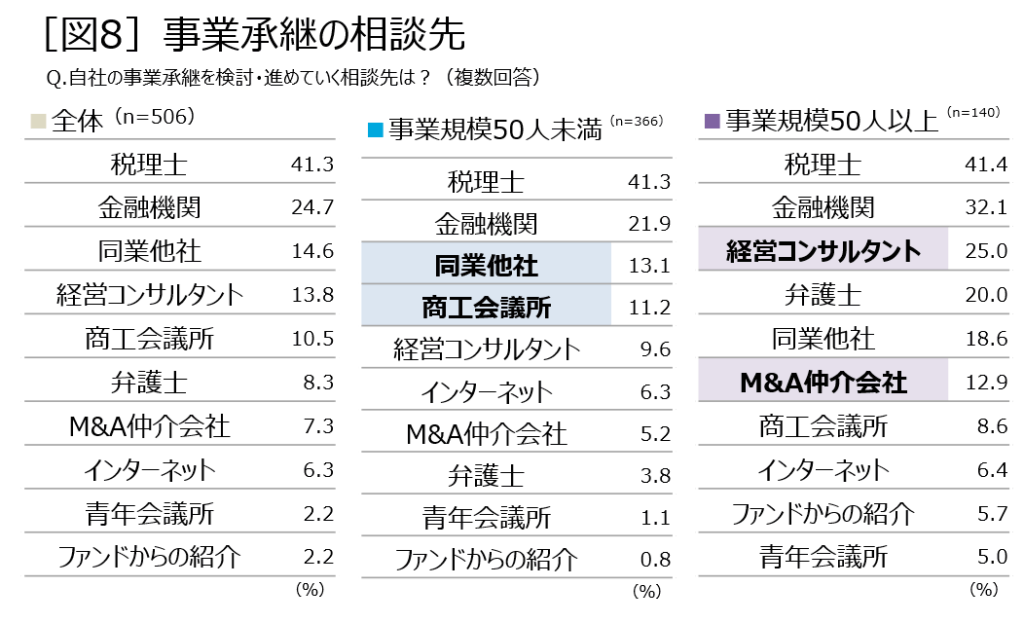

事業承継を検討し進めていくための、情報や相談先・相談相手について足りているかと聞くと、「足りていると思う」50.6%、「足りないと思う」49.4%とほぼ同数でした。事業規模50人未満では「足りないと思う」(56.0%)が、やや多くなっています[図7]。相談先を具体的に聞くと、「税理士」(41.3%)が最も多く、次いで「金融機関」(24.7%)、「同業他社」(14.6%)、「経営コンサルタント」(13.8%)、「商工会議所」(10.5%)が上位に挙げられました。事業規模で見ると、税理士、金融機関の上位2者は同じですが、事業規模50人未満では「同業他社」(13.1%)、「商工会議所」(11.2%)など身近な顔なじみに相談することが多いのに対し、事業規模50人以上では「経営コンサルタント」(25.0%)や「M&A仲介会社」(12.9%)など外部の専門家に相談する割合が高くなっています[図8]。

行政や支援機関に期待するのは、「金融支援」「承継計画立案」「事例やノウハウの提供」

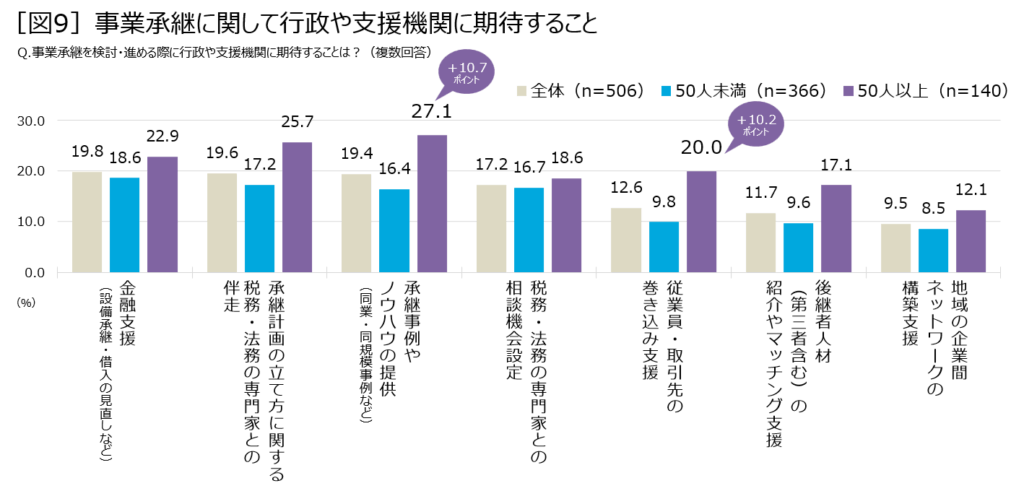

事業承継の検討で行政や支援機関にどんなことを期待するかと聞くと、設備承継・借入の見直しなどの「金融支援」(19.8%)、承継計画の立て方に関する「税務・法務の専門家との伴走」(19.6%)、同業・同規模事例など「承継事例やノウハウの提供」(19.4%)が上位に挙げられました。事業規模50人以上の事業者の方が期待するスコアが総じて高く、中でも「承継事例やノウハウの提供」(27.1% 事業規模50人未満16.4%+10.7ポイント)や「従業員・取引先の巻き込み支援」(20.0% 事業規模50人未満9.8%+10.2ポイント)は10ポイント以上高くなっています[図9]。

外部からの人材採用による事業承継の課題

外部からの人材採用による事業承継

事業規模50人以上の経営者の3割が「検討の可能性あり」と回答

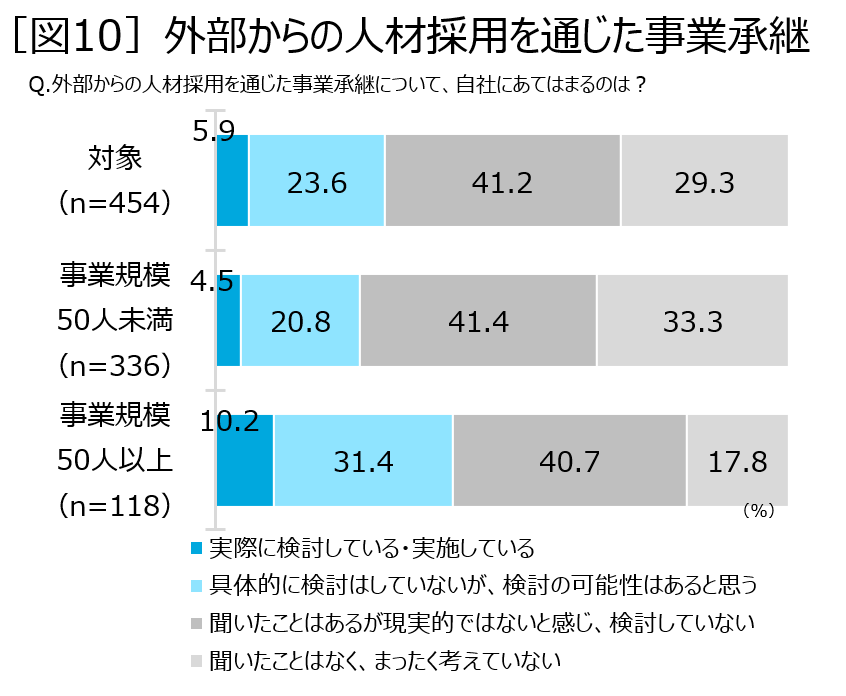

事業承継方法で「外部からの人材採用」を予定しているのは、4.9%(図4)とごく僅かでした。図2で「既に承継を実施済み」と答えた以外の454人に改めて聞くと、約4割が「聞いたことはあるが現実的ではないと感じ、検討していない」(41.2%)、約3割が「聞いたことはなく、まったく考えていない」(29.3%)と答えました。

一方、「実際に検討している・実施している」ところも5.9%あり、また、23.6%が「具体的に検討はしていないが、検討の可能性はあると思う」と答えました。特に事業規模50人以上では「具体的に検討はしていないが、検討の可能性はあると思う」が31.4%と、事業規模50人未満(20.8%)に比べ10.6ポイント高くなっています[図10]。

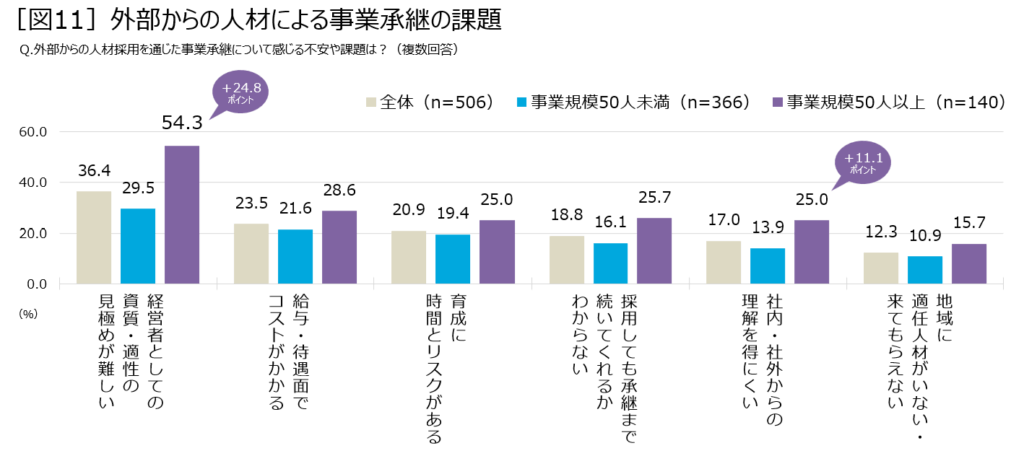

外部からの人材採用による事業承継の場合、「経営者としての資質・適正の見極め」が課題

外部からの人材採用による事業承継で、不安に感じることを全員に聞きました。すると、「経営者としての資質・適性の見極めが難しい」(36.4%)、「給与・待遇面でコストがかかる」(23.5%)、「育成に時間とリスクがある」(20.9%)が課題として上位に挙げられました。事業規模50人以上の方が総じてスコアが高く、「経営者としての資質・適性の見極めが難しい」(54.3%、事業規模50人未満+24.8ポイント)、「社内・社外からの理解を得にくい」(25.0% 事業規模50人未満+11.1ポイント)など、外部人材による事業承継を検討する事業規模50人以上の事業者の方が、よりリアルに課題を感じていることがわかりました[図11]。

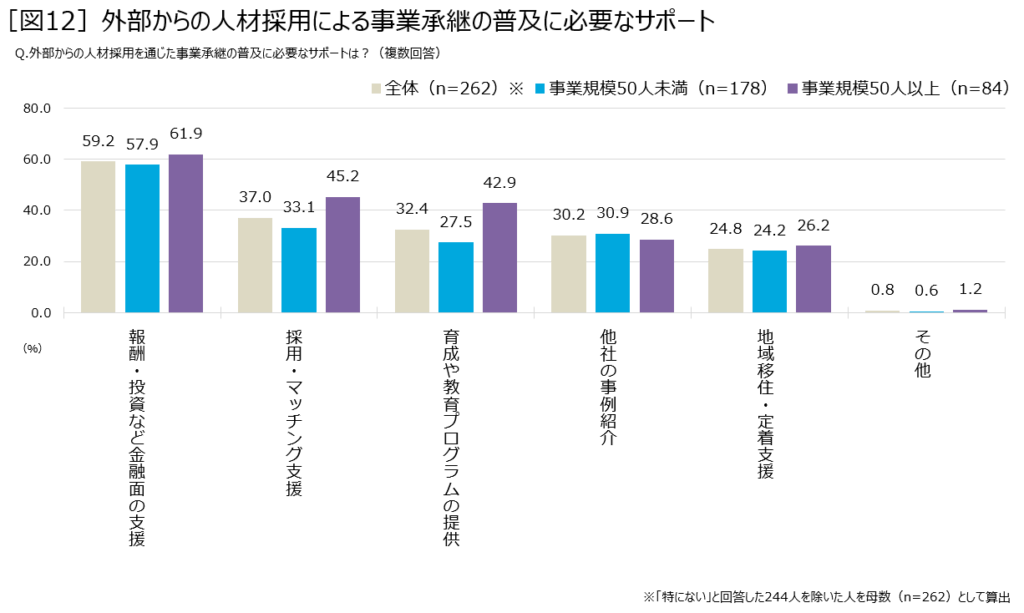

求めるサポートは「金融面」「採用マッチング」「教育プログラム」

外部からの人材採用による事業承継、普及のためには「金融面の支援」に加え、

「採用マッチング支援」「育成教育プログラムの提供」も求められる

全員に、「外部からの人材採用を通じた事業承継」が普及するために必要だと思うサポートについて聞くと、報酬・投資など「金融面の支援」(59.2%)が最も多く、「採用・マッチング支援」(37.0%)、「育成や教育プログラムの提供」(32.4%)、「他社の事例紹介」(30.2%)、「地域移住・定着支援」(24.8%)の順となりました。

事業規模50人以上の事業者の方が、総じてスコアが高くなっています[図12]。

事業承継における地域の特徴① 北海道

代々「内部昇格」が多い北海道の事業承継、昨今の課題は「適任者不足」

これまでの調査内容を地域別に見ると、「北海道」と「中国・四国」で事業承継における特徴的な傾向が見られました。

まず、北海道については、経営者は「もともと社員であり、内部昇格で就任した」(21.1%、全国平均+8.1ポイント)が全国平均より高いことから(①)、事業承継についても「社内幹部・社員への承継(内部昇格)」(29.6%)で検討する割合が高くなっています(②)。とはいえ、地元の環境による承継への影響を聞くと、「適任者がいない」(25.4%)が全国1位でです(③)。また、事業承継で外部から人材を採用した場合、「採用しても承継まで続いてくれるかわからない」(23.9%)という意見が多く(④)、外部の人材採用を定着させるためには、「地域移住・定着支援」(18.3%)を望む声が九州地方に次いで高くなっています(⑤)[図13]。

![[図13]北海道の特徴](https://research.jac-recruitment.jp/wp-content/uploads/2025/11/「図13」北海道の特徴-1024x490.png)

北海道支店 支店長 吉田 哲久による解説

北海道では、経営者の高齢化と後継者不足が深刻化しています。従来は社内昇格で社長を任せるケースが多かったものの、若手採用が長年うまく進まず、大学卒業後に道外へ流出する傾向が続いてきました。その結果、事業承継人材は枯渇し、道内においても地方都市では経営人材不足が顕著です。こうした背景から、事業存続のためのM&Aが増加しており、金融機関やファンドも資金調達の支援だけでなく、事業承継人材の確保にも注力しています。事業承継の求人広告は、人材紹介会社だけでなく、地元金融機関等からも発信されています。

当社は北海道に進出して間もなく半年となりますが、事業承継に係るCxOクラス※の採用をすでに2件サポートすることができました。経営経験者の採用ニーズはもちろんのこと、調査結果にもありましたが、北海道に定住するUターン人材の需要も高まっています。また、財務・経営企画など資金調達に関わる上位ポジションの需要も顕著です。一次産業の事業承継は依然として難しいものの、北海道における地方活性化や事業承継に興味を持つ人材は増加傾向にあります。当社は全国にある拠点のネットワークを活かし、UIターン支援を強みとして、地域企業の持続的成長に貢献できると考えています。

※CxOクラスとは、CEO(最高経営責任者)やCTO(最高技術責任者)など企業の特定の分野の最高責任者を指す総称です。

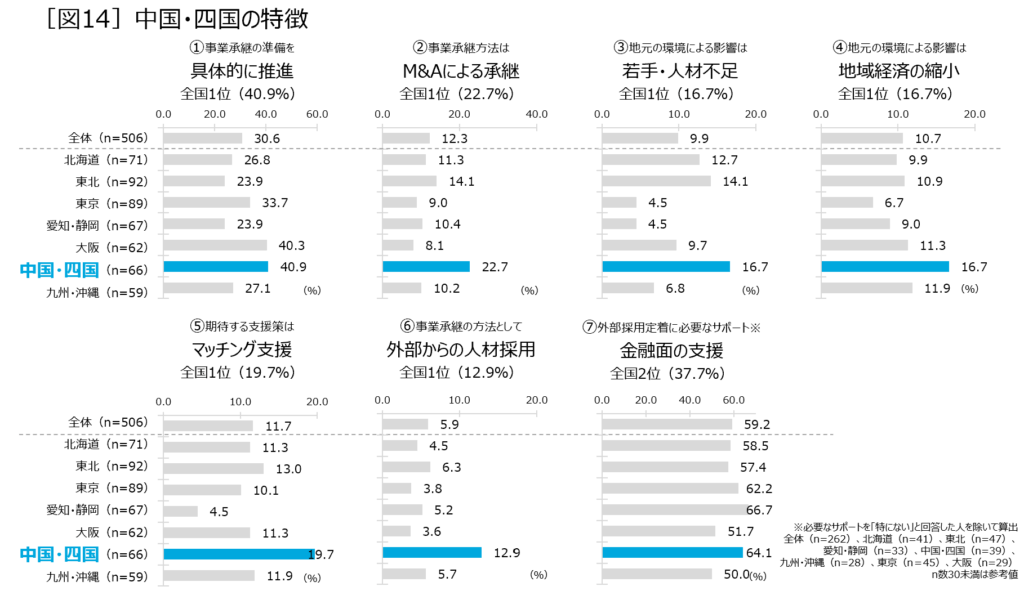

事業承継における地域の特徴② 中国・四国地方

昨今の課題は人材不足、後継者人材の紹介やマッチング支援のニーズあり

中国・四国地方の事業承継は「具体的に準備を進め」(40.9%)(①)、「M&Aによる承継」(22.7%)も1位です(②)。課題は、「地元に若手がおらず、人材不足」(③)や「地域経済の縮小や顧客減少への不安」(同率16.7%)があり(④)、支援策として「後継者人材の紹介やマッチング支援」(19.7%)を求める声が高くなっています(⑤)。

若手の人出不足が深刻なことから、外部からの人材採用を通じた承継を「実際に検討・実施」(12.9%)する割合が最も高く(⑥)、その普及のためには「金融面の支援」(37.9%)が必要と考える経営者が多くなっています(⑦)[図14]。

中国支店 茶木 鉄也による解説

広島県を中心として中国・四国地域では、経営者の高齢化と後継者不足が深刻化しています。帝国データバンクの調査によると、広島県企業の後継者不在率は56.6%(全国平均53.9%)と高水準で、事業承継の遅れが地域経済に影響を与える懸念が高まっています。この状況を受け、地銀による事業承継ファンド設立が進み、金融機関への相談件数は急増。広島県事業承継・引継ぎ支援センターでは、累計430件以上のM&A成約(2024年7月時点)を支援しており、第三者承継の重要性が高まっています。また、最近では、従業員20~30名規模の企業が販路拡大を目的として、家族経営の小規模企業を買収するケースが増えています。買収した会社のマネジメント人材は外部から登用する傾向にあり、それに伴って50~60代で経営経験を持つ人材への需要が急増しています。地域施策として、広島県では年収1000万円以上または役員採用に対し最大200万円の補助金を交付する助成制度が今年から導入され、事業承継や地域活性化への強い危機感がうかがえます。条件や運用は県ごとに異なりますが、こうした動きは中四国地域全体で顕著であり、今後さらに事業承継ニーズが拡大する見込みです。

「人」から始める事業承継 経営をつなぐフェーズの発想を

エグゼクティブサーチディビジョン シニアプリンシパルコンサルタント 重國 泰生による解説

事業承継における二つの視点──資本と経営をどうつなぐか

今回の調査結果を見ていると、事業承継を検討する上で税理士に相談される経営者の方が多いようです。事業承継というテーマを考えるとき、まず意識しておきたいのは「資本の引継ぎ」と「経営・事業の引継ぎ」という二つの側面があることです。どちらも企業の存続に欠かせない要素であり、相互に影響し合いながら進んでいきます。

資本の引継ぎとは、株式や資産の移転、税務・財務の整理などを通じて、会社の所有権をどのように次の世代へ渡すかを定めるプロセスです。税理士や会計士、ファイナンシャルアドバイザーなど、財務・法務の専門家が深く関与します。一方で、経営・事業の引継ぎは、実際に会社を動かす「人」や「組織」に関わる領域であり、経営方針の継承や体制づくりが中心になります。こちらには、経営者育成や人材採用、組織開発といった観点が関わってきます。

両者は切り離して考えることができるものではなく、資本の移転計画と経営体制の構築が相互に影響を与えます。たとえば、経営の体制が固まれば資本の承継方法にも影響しますし、資本構成の変更が経営の意思決定に影響することもあります。そのため、税務・法務・人事・経営など、複数の専門分野が連携しながら、全体像を見通すことが重要です。

近年では、M&A仲介会社やPEファンド、金融機関、人材紹介会社など、多様なプレイヤーがこの領域に関わるようになっています。それぞれの専門性が異なるため、状況に応じて適切な専門家に相談しながら、最も自社に合った承継の形を描くことが求められます。なかでも当社には、社長候補や次期社長をサポートするようなCxOクラスの方々のご紹介依頼を多くいただいております。

事業承継というと「お金の問題」と捉えられがちですが、実際には「人」と「資本」が両輪です。どちらを先に進めるかは企業の状況によって異なりますが、フェーズを分けて整理することで、より確実に次の世代へバトンを渡すことができます。

調査報告書

調査報告書はこちらからダウンロードできます。

この記事の担当コンサルタント

大学卒業後、液晶業界の企業へ入社。総務人事と法人営業を経て、新規工場立上げにて、新卒採用、中途採用など幅広く経験。その後、半導体メーカーへ転職し、提案営業に従事。その後、ジェイ エイ シー リクルートメントに入社し、製造業×人事×営業の知見を生かして製造業領域のコンサルタントとして幅広く転職を支援。現在は北海道支店の支店長として、北海道へのU・Iターン転職、地場企業の採用を支援。

新卒で産業機器の商社へ入社。主に自動車業界向けに切削工具や産業機械を販売。その後は外資ポンプメーカーにて製造業向けに営業を経験。もっと地場企業を盛り上げたいという思いから、ジェイ エイ シー リクルートメントに入社。中国・四国エリアの製造業専任コンサルタントを経て、現在は中国支店支店長として、地場企業の事業発展に貢献。

大学卒業後、新卒でジェイ エイ シー リクルートメントに入社。 金融業界向け人材紹介コンサルティングを経験。銀行・証券・投資会社を中心に、業界専任コンサルタントとしてクライアントへの情報提供、採用支援を行う。2011年からCxOをはじめとした経営人材を担当し、クライアント・求職者の双方の成長を支援。事業承継事案についても多くのサポート実績を持つ。